Gosto de polêmicas porque gosto de conhecer outros pontos de vista e do exercício de olhar as questões sob outra perspectiva. Na pior hipótese – quando não se chega à qualquer síntese -, o esforço pelo menos me obriga a elaborar melhor minhas teses e reforçar meus argumentos.

Sou um sujeito sem formação acadêmica, que abandonou a graduação em jornalismo, e que lê relativamente pouco, mas que é livreiro e por isso está cercado de gente erudita, amigos, conhecidos e clientes que lhe proporcionam eventuais e generosas palestras informais no seu ambiente de trabalho. (Mas, apesar do desinteresse pelo jornalismo, fui um aluno muito aplicado nos cursos mais teóricos que freqüentei durante a faculdade. “Transparência do mal”, de Jean Baudrillard, me deixou alvoroçado e cheguei a me inscrever nas aulas de Márcio Tavares do Amaral, heideggeriano que, um tanto condescendentemente, deu nota 10 para meu delirante trabalho final.)

Leio quadrinhos desde cedo e continuo devorando gibis, dos corriqueiros super-heróis à novelas gráficas sem muito enredo de artistas ousados e obscuros. Houve uma situação, no entanto, que me levou a estudar um pouco da história da Arte. Estava de passagens compradas para a Itália e, ciente de que seria um baita desperdício não ir aos museus ou ir sem alguma base para apreciar as obras, dei “uma estudada” (não tive orientação) no Renascimento. E visitei o Uffizi, dentre outros lugares, determinado a ver as obras do período com a maior atenção e reflexão que podia, chegando a ficar 40 minutos contemplando (e matutanto sobre) um único quadro (acho que do Filippino Lippi), e passando batido pela arte posterior, quando não me “fisgava” de imediato.

![]()

![]()

Tenho uma mania, não sei se saudável, de enxergar correlações entre fenômenos muito distintos; relacionar o sucesso da Anitta com as besteiras da Raquel Sherazade, um show do Wander Wildner com as missas do Padre Fred, a excessiva presença dos celulares nas praças de alimentação dos shoppings como o grau de fracasso das relações afetivas hoje em dia. Costumo atribuir à minha formação religiosa essa tendência a enxergar um todo a partir desse caleidoscópio de partes – e vejo meus amigos de formação marxista, por exemplo, fazendo o mesmo, não importa sobre o que estejam discorrendo.

Daí que me meti numa polêmica sobre Arte com meus vizinhos. Moro numa Vila mista, onde ateliês, estúdios de tatuagem, escritórios de design e galeria dividem espaço com residências, onde vivem cineastas, pintores, estilistas, professores e outros profissionais ligados à cultura.

Rolou aqui uma série de eventos, onde a atração principal foi a exposição das telas de um coletivo de artistas, e num desses sábados houve uma performance que eu não vi. Justamente porque me descreveram de antemão. No dia seguinte, jantando e bebericando com os vizinhos, questionei o Milton, que organizou a farra: “Vem cá: sério que você considera aquilo Arte? Mesmo?”, porque para mim soava como uma tremenda bobagem.

Milton me enviou por email uma descrição / análise da performance, para convencer-me da validade artística do lance. Entusiasmado com o alto nível do debate, desejoso de conhecer melhor o que pensam meus estimados vizinhos, e ansioso por mais noitadas regadas à vinho, petiscos e papo de qualidade, li atentamente e respondi trecho por trecho, recorrendo à livros e artigos, pesquisando na internet, para manter o alto padrão do debate.

![]()

Antes de apresentar a discussão, ou, pra ser mais honesto, a minha posição na discussão, me sinto na obrigação de explicar porque dei tanta importância pro tema. Até porque é preciso rebater o argumento de que a perfomance teve o mérito de “provocar” essas reflexões ou esse debate. À princípio não dou a mínima pra performance, que a mim nada diz, não tenho interesse pelo mercado da arte, pela academia ou pelo que caras atualmente reconhecidos como "artistas" estão discutindo. Mas me preocupa o destino das verbas públicas, a quem está sendo distribuído o (parco) espaço disponível para Arte nos jornais e programas de TV, quais tem sido os objetos de estudo dos doutorandos de nossas universidade e o que recebe a atenção de nossa inteligentsia, de modo geral. Porque esses são aspectos de peso naquilo que define para onde nossa sociedade caminha.

Os objetos que estamos colocando nos nossos museus são tão significativos quanto as pessoas que estamos elegendo para o Congresso Nacional. Tanto um quanto o outro indicam se estamos indo pro lugar certo ou pro lugar errado.

Importante notar, entretanto, que não foi uma discussão sobre qual arte é mais bacana, ou sobre a qualidade dessa ou daquela obra de arte, ou sobre a relevância desse ou daquele artista. A polêmica foi sobre aquilo SER OU NÃO SER algo do âmbito da Arte. Me preocupa que as pessoas não sejam capazes de reconhecer o que é Arte, assim como me preocupa que as pessoas não sejam capazes de distinguir entre o salafrário e o político idealista e honesto, durante as eleições. E ouso dizer que a identificação do eleitor com as propostas do PSDB ou do PSOL é uma questão de menor importância comparada à alienação que elege tantos corruptos, seja ela resultado da ignorância do eleitor, do marketing que falseia a realidade ou da mídia que a omite.

Ainda fazendo um paralelo com a política. Não tenho saco pros bastidores de Brasília e nem pra fofocas palacianas (a menos que sejam crimes, que me sinto na obrigação de denunciar, nem q seja postando no facebook), e gosto de discussões mais amplas, teóricas até. Na verdade acho inevitável discutir Marx e Von Mises, por exemplo. Mas a discussão precisa ter um certo grau de compromisso com a transformação real e imediata do mundo, via militância minimamente organizada e capaz de se articular com partidos e grupos já atuantes.

Papos que se pretendem políticos, mas ficam no âmbito da etiqueta, ecoando bordões dignos de livros de auto-ajuda ("mais amor", "gentileza gera gentileza", "tudo parte duma educação de qualidade", "respeite para ser respeitado", "educar para a cidadania" etc), me soam fúteis na melhor hipótese, e moralismo recalcado na pior. (E muitas vezes esse discurso é derrotista, porque aceita a falência do Estado, se conforma com a idéia de que toda política tradicional - partidária - é corrupta e não vale a pena, e transfere a obrigação de transformação social exclusivamente para a sociedade civil.) Mais intragável que isso só quando a coisa parte pro esoterismo.... Mentalizações & vibrações positivas, mandingas astrológicas, cabalismo-a-la-Madonna, conjunções planetárias, xamanismos & outras asneiras. Me lembrei dum evento na Vila em que um guru, convidado por uma empresa aqui instalada, botou todo mundo pra "despertar a consciência celular".... (E é uma pena que grande parte do ativismo ecológico esteja impregnado por esses resquícios de esoterismo hippie.)

![]()

Falo dessa pseudo-política porque assim me soa o discurso sobre arte que fica dando voltas em torno de artistas libertários & público participativo, ao invés de partir pras obras de arte - sua complexidade formal, significado, alcance e permanência (as três últimas idéias podem ser resumidas em "relevância"). Estou me lixando pra Galeria Gentil Carioca e para o a escola do Parque Lage, mas quando as vejo avalizando pseudo-arte eu fico tão furioso como quando vejo ONGs oportunistas torrando dinheiro público em obras de resultado pífio.

Os convido então para a tal polêmica, que acabou não tratando apenas de Artes Plásticas, mas também de capitalismo, filosofia, imprensa, papel da critica e contemporaneidade em geral.

Pra começar, a descrição da performance:

“Sobre a mesa estão apoiados uma caixa de madeira, uma tesoura, um espelho. O performer entra e se senta na cadeira. Não há teatralização, seus movimentos são ágeis e decididos, têm apenas a precisão do programado. Há bem menos dramatização do que na Lição de Anatomia pintada por Rembrandt. Em vez de encenados, os gestos são cotidianos, e se a ação que vai se desenrolar em seguida tem espectadores, não possui a pretensão do espetáculo.

Da caixa de madeira, repleta de chaves de vários tipos, surgem outros objetos, lenços de papel, porta agulhas, agulhas e fios cirúrgicos que o artista Couto dispõe sobre sua mesa de trabalho. Foi assim, minutos antes, que ele se despediu do grupo de observadores que já se formava, subindo as escadas para preparar o espaço: “vou trabalhar”.

O trabalho consistiu em amarrar as chaves às extremidades de fios cirúrgicos para, a seguir, manipulando sem luvas o porta agulhas, costurá-los à própria testa. O fio deveria ser capaz de suportar o peso da chave e manter-se atado à cabeça. Ainda que testada anteriormente, a ação é irrepetível e constitui sempre um novo risco. Exige estado de alerta e atenção cirúrgica. Nem tudo funciona na primeira tentativa, o que faz com que o artista volte a lastimar a própria pele. Produz-se a sensação de que o corpo, vulnerável, deve estar submetido ao procedimento apenas por um tempo programado que não deve ser extrapolado.

A agilidade do manuseio denuncia a intimidade do artista com ferramentas que pertencem tradicionalmente a um campo do saber à primeira vista diametralmente oposto ao da arte– a medicina e as ciências naturais.”

Evitarei me alongar em detalhes que serão elucidados por argumentos mais abrangentes, mais tarde. Mas faz-se necessário rebater aqui a afirmação de que a performance não obedece à lógica do espetáculo. O organizador convocou o público para ver um artista em ação. E não é um público qualquer (não se trata de um megafone chamando a atenção dos transeuntes, no Largo do Machado, hora do almoço), mas uma turma que é habituê desse tipo de evento, á pré-disposta a tratar o ato com reverência e que já aceitou de antemão o performer como merecedor do título de artista. E nesse sentido é que se trata de um espetáculo: o público permanece passivo, do outro lado do muro invisível que existe entre palco e platéia – o que independe de haver tablado ou bilheteria.

![]()

A dissociação entre Arte e Ciência (assim colocada)é outro grande equívoco. Pelo menos até o Renascimento elas andavam juntas, e a aparente oposição entre elas tem mais a ver com a divisão moderna do trabalho do que com alguma transformação no fenômeno artístico / científico. Nem em termos de método há uma oposição real e significativa – e poderia ilustrar isso com os episódios que meu amigo Renato Lima estava me contando, sobre sua experiência na Escola de Belas Artes da UFRJ. E pensemos nos protéticos. Meu pai é cirurgião dentista e trabalha com emergências, normalmente reconstruções faciais onde atuam também cirurgiões plásticos, e onde muita coisa é moldada, ou esculpida, levando-se em conta também o aspecto estético da “obra”.

“Apesar do sangue que escorre pela testa, e que o artista limpa com lenços de papel, a agulha só machuca se penetra mais fundo. Experiência ou experimento? Ao longo dos anos foi preciso encontrar um acordo, em diálogo íntimo com o próprio corpo, entre as camadas da derme e os limites da dor.

Conhecer a própria dor. Diante do espelho e de costas para o público, o performer se vê projetado durante todo o curso da ação. Frente a sua própria imagem, pode-se dizer que se autorretrata? Se ele se retrata, não parece afetado pela própria imagem, em expressão impassível. Está diante do espelho por uma razão simples; precisa observar seu próprio corpo para nele intervir.”

Jogo de palavras. A posição que o artista assume, espacialmente, enquanto trabalha, não necessariamente acrescenta significado à obra. Imagino que telas de imensas proporções exigem que o artista pare regularmente e se afaste, para observar o andamento da obra, antes de retornar e continuar a pincelar. Nem posso cogitar que o uso do espelho no caso de auto-retratos seja alguma novidade.

O ballet, aliás, é uma arte antiga e onde a dor tem um papel importantíssimo. E quanto à questão da epiderme, eu passaria a bola pro Diego, tatuador que mora aqui na Vila. Além da tatuagem ser outra tradição antiga (e dolorosa), vivemos uma época de piercings e modificações corporais radicais. Uns pontos na testa tem mesmo o poder de revelar mais sobre a plasticidade do corpo do que a dança contemporânea, a desfile de estranhices em feiras de tatuagem ou mesmo do que o nosso convívio com travestis e transexuais?

“Mas o fato de que isso ocorra por uma razão objetiva, necessária para a execução da ação de costurar, não perturba a imagem refletida, como se o sentido prático não ousasse atirar pedra sobre espelho d’água calma. A imagem persiste. Para Leon Batista Alberti (Sobre a Pintura, 1435), quando Narciso percebe seu próprio corpo espelhado na água, torna-se “o verdadeiro inventor da pintura”, dando início à sua história.”

O físico norte-americano Alan Sokal pregou uma peça nos cientistas sociais com um artigo que publicou na revista Social Text, no fim dos anos 90. Ele conscientemente escreveu um monte de asneiras que soavam transgressoras, usando dados das ciências exatas, e recheou de citações a figuras célebres – o artigo tinha 350 notas de rodapé. Os editores não perceberam que se tratava de um trote. Meses depois, em 1999, ele publicou com o belga Jean Bricmont o livro “Imposturas Intectuais”, em que critica grande parte dos popstars atuais do meio acadêmico, em especial os pós-estruturalistas franceses.

Uma das críticas mais contundentes é sobre o uso de referências estranhas ao ramo do conhecimento em que figuras como Lacan ou Kristeva atuam. Sokal não pretende “desmentir” as teses desses teóricos, mas ele demonstra como volta e meia eles usam enunciados ou dados com os quais seu público tem pouca familiaridade, para se “blindarem” às críticas. Se seus leitores não conhecem o sentido pleno dos termos usados, ou o contexto onde aquele enunciado foi usado originalmente, fica mais fácil o autor “empurrar goela abaixo” do público suas idéias. Me surpreendi ao ler no texto a citação ao Leon Batista Alberti e não aos teóricos que discutem arte contemporânea. Não me parece que o autor renascentista estivesse se referindo a qualquer coisa próxima da performance que é objeto do texto. Isso soa apenas como um manobra para impressionar os leitores. Pura retórica.

(E poupei meu leitor de outros trechos, fartos em contorcionismos retóricos e palavras empoladas, mas vazios de sentido. Tem até plágio / citação de poema do Fernando Pessoa no meio.)

“É sem esforço que se origina alguma compaixão pelo corpo indefeso à ação (autorreflexiva) de seu próprio corpo, vítima e algoz, no exercício de um biopoder sobre si mesmo. Em holandês, a palavra compaixão medelijden significa sofrer com (med + lijden). Nosso ponto de vista é parecido, nos vemos refletidos com o artista na mesma superfície, que rebate tudo o que capta. Mas ao adentrá-la penetramos nossas próprias profundidades.”

Muita poeira levantada com esse “cavalo-de-pau” retórico, mas muito barulho por nada. Me faz lembrar o seguinte trecho de um discurso da Dilma, que o Elio Gaspari descreveu como “82 palavras em busca de um sentido”:

“Tem uma infraestrutura muito importante para o Brasil, que é também a infraestrutura relacionada ao fato de que nosso país precisa de um padrão de banda larga compatível com a nossa, e uma infraestrutura de banda larga, tanto backbone quanto backrollm, compatível com a necessidade, que nós teremos para entrarmos na economia do conhecimento, de termos uma infraestrutura, porque no que se refere a outra condição, que é a Educação, eu acho importantíssima a decisão do Congresso Nacional do Brasil em relação aos royalties.”

![]()

Também me faz lembrar outro episódio recente. O Observatório Nacional também quis entrar na festa da Copa (ginásticas para manter o orçamento!) e armou uma exposição sobre ciência e futebol. Um dos painéis usa a bola e o campo de futebol para fazer analogia com a Teoria da Relatividade de Albert Einstein. Sobre seu besteirol disfarçado de criatividade pedagógica o astrônomo Carlos Henrique Veiga declarou: “O Garrincha, com seus dribles, entendeu isso muito bem e numa fraca de tempo ampliava o espaço sem que seus marcadores percebessem. Era um mestre do espaço-tempo.”

“Resta pensar sobre as chaves que se acumulam sobre seu rosto, como um véu. Se o papel do espelho é revelar, teria o véu a função de velar?”

Sim, é essa mesma a função do véu. Será que essa interrogação não foi um erro de digitação?

“Desistimos de qualquer leitura sobre clave simbólica, e nos entregamos às próprias memórias: o ímpeto de colecionar inutilidades, como as dezenas de chaves que nada abrem; o agudo som metálico que produzem ao chocar-se umas com as outras no rosto do artista, transformado em móbile; a lembrança que nos acomete se algum dia possuímos uma caixa que, uma vez aberta, revelou nosso retrato no espelho. E o encantamento que possamos ter tido ao observar o lento deslocamento do corpo idealizado de uma bailarina sobreposta ao nosso reflexo, interposta entre corpo real e imagem refletida.”

O texto termina com uma desistência, denunciando que o esforço estava fadado ao fracasso desde o início: seu valor reside na esperança de que, durante a performance, o público pelo menos se lembre de algo significativo, quiçá uma obra de arte que tenha visto alhures, num livro escolar ou noutra exposição.

# # #

A rodada seguinte de contra-argumentos consistiu na recomendação de algumas leituras, por parte dos meus interlocutores. Uma delas era na verdade uma “saída pela direita” a la Leão da Montanha: ninguém, por mais boa vontade que tenha, poderia ler “O Ser e o Nada” do Jean-Paul Sartre sem interromper o diálogo por meses, no mínimo. Uma escapulida com alguma elegância, mas ainda assim uma “amarelada”.

Outro vizinho, o Caiado, que é pintor e ceramista, me emprestou um livro sobre o pintor Bandeira de Mello, apresentado por Walmir Ayala, e um número do jornal publicado pelo atelier de escultura Kislansky – a terceira edição, de agosto de 2004. Esta última traz dois artigos que li com imensa satisfação: “Desconstruir Duchamp”, de Affonso Romano de Sant´anna (o que me conduziu ao livro homônimo) e, mais importante, “O específico da Arte não é a Criatividade”, de J. A. Van Acker.

Já a Julie, artista plástica que trabalha em vários suportes e com uma variedade de técnicas, sugeriu dois textos: o livro "Outros Critérios", de Leo Steinberg, e “La obra Maestra”, de Arthur Danto (não traduzido ainda pro português). Não tive acesso a estas obras, mas a Julie gentilmente me passou em PDF o sucinto e esclarecedor artigo “A desmaterialização da Arte”, de Lucy R. Lippard e John Chandler.

Mas de defesa mesmo do caráter artístico da performance.... Necas. O que li foram muitos comentários sobre os hábitos que hoje tornam alguém reconhecível como “artista”,e não uma discussão sobre as obras que questionei:

Milton: “Gostaria de ver a X CASA como lugar de possibilidades para fluir ideias, possibilidades, discussões de limites.”

Julie: “Se o artista em questão estuda desde os micropoderes de Foucault, espaços expandidos até as frestas ocupadas por Gordon Matta-Clark e tem uma consciência de uma urbanidade outra.” E ainda: “ele possui também a educação de arte formal, é professor de modelo vivo e desenho em instituições avalisadas”

O que o sujeito lê, diz, cita, escreve, ou os lugares que o sujeito freqüenta e as pessoas com quem convive, NADA DISSO torna alguém artista. Os comentários e as análises que o sujeito faz sobre obras de arte NÂO FAZEM DELE um artista. Críticos musicais não são músicos, tanto como comentaristas de futebol não são atletas. EXISTE APENAS A OBRA DE ARTE, e o fato dos autores dessas obras serem considerados artistas é quase um acidente na história humana. Afinal das contas, o monge que pintou certo mural num certo templo, e que nunca assinou nem nunca foi visto ou se pensou como artista, esse monge ainda assim é artista. Porque o obra instaurou-se como arte, inclusive para os fiéis daquele culto, há centenas de ano, independentemente deles terem consciência ou não disso.

Me intriga esse fascínio sobre o pensamento, reduzido, pela maneiro como vejo a palavra sendo usada, à mais simples (e diria até pobre) atividade neurológica articulada em linguagem. A definição de Lippard & Chandler começa bem - “pensar é raciocínio” – mas deságua numa poça rasa e inútil: “ou descobrir relações fixas, correspondências e proporções entre coisas, no tempo assim como no espaço”. Os Teletubies também suscitam, muito bem até, atividade mental no seu público alvo, que são os bebês. Nem por isso é obra de arte, ou são as atividades mentais desses bebês algo digno de ser chamado pensamento. Sei que estou sendo quase grosseiro, mas é para explicar porque não sou convencido por este tipo de argumento: “Sobre a pixação na minha casa, que tanto impacta alguns, ele coloca a pixação em si justamente não como uma obra, mas como elemento provocador para um pensamento.”

Qual pensamento? O que exatamente está em questão? O que está sendo dito sobre a tal questão?

Julie flertou com a questão da obra de arte quando escreveu: “A tela com "street art" que a galera vem "pixando" lá no atelier "usina-1" e que vem se modificando diariamente está fora da rua, estetizada, num espaço privado, numa tela e todos são convidados a participar, incluindo pixadores mesmo. É pixação? Vale a ação ou a estética formal? É a atitude ou a intenção que define o que é o quê? Se for a linguagem e um pixador a fazê-lo numa tela é o quê? Se a intenção for a questão, o trabalho do Claudio, autorizado pelo dono de uma casa é pixação? Se a estética é similar a que se vê nas ruas, isso "desloca" a X Casa para a rua? A palavra que ele escolheu, prévia à assinatura tem um significado que ultrapassa a fronteira da pixação...”

Mas ainda assim não posso considerar que tenha chegado a discutir arte, simplesmente porque todas essas perguntas dispensam a obra-de-arte-em-si, a coisa (tela, escultura, a pele tatuada etc) e na verdade se referem ao contexto em que trabalha o autor. São aspectos econômicos, sociológicos ou antropológicos, mas não estéticos. A literatura é o que está impresso no papel, e qualquer papo sobre onde o autor se sentou pra pensar no enredo, em que máquina ele digitou o texto, em que papel o texto foi impresso, onde a editora resolveu lançar o livro etc etc são absolutamente irrelevantes pra julgarmos o mérito literário da obra. “Ulisses”, do Joyce, continua sendo o que é, mesmo que você ache o livro no lixo.

![]()

Milton colocou a possibilidade da arte sem suporte, expediente que a contemporaneidade adora: “indo mais além ainda, para algo mais sensorial e fluido, às vezes livre inclusive da obrigação de acontecer no tempo/espaço em que é exibida (...) O trabalho do artista pode ser um meio para algo além do objeto (...) o entendimento do que é arte vem se expandindo de algo necessariamente físico ou tangível para o pensamento do artista.”

Lucy Lippard e John Chadler descrevem muito bem e em poucas linhas o que aconteceu:“Durante os anos 60, os ANTI-INTELECTUAIS [grifo meu] e emocionais / emotivos processos de produção artística – característicos das últimas duas décadas – começaram a ceder lugar a uma arte ultraconceitual que enfatiza quase exclusivamente o processo de pensamento. À medida em que o trabalho é projetado no estúdio – mas executado por um artífice profissional -, o objeto se torna meramente produto final, e muitos artistas perdem interesse pela evolução física do trabalho de arte.”

(Antes de seguirmos, uma ponderação pra você deixar no seu desktop mental e acessar depois: a música e o cinema são áreas em que se trabalha coletivamente. Mesmo uma canção, que exige menos gente para ser criada e executada, é via de regra apresentada com os devidos créditos muito explícitos: fulano compôs, siclano arranjou, beltrano tocou. E todos são músicos. Imagine agora que apenas os compositores fossem considerados artistas, e os guitarristas e cantores fossem considerados apenas artífices – um eufemismo para artesão. Indignos de serem mencionados no anúncio do show, como os artífices são ignorados no anúncio de uma exposição. Ao invés de cartazes sobre as turnês de Marvin Gaye ou das Supremes, seriam cartazes anunciando os shows do Brian Holland, Lamont Dozier & Edward Holland. Esdrúxulo, não? Agora pense nesses artistas conceituais como donos dos meios de produção, nesta caso a GRIFE que seu nome representa, e os artífices como proletariado. Começa a fazer mais sentido, né?)

![]()

Voltando para Lippard & Chandler: “O ateliê vai novamente se tornando um local de estudo. Tal tendência parece provocar profunda desmaterialização da arte, especialmente arte como objeto, e se continuar a prevalecer, pode resultar no fato de o objeto de tornar completamente obsoleto. As artes visuais, no momento, parecem pairar numa encruzilhada que bem se poderia revelar como duas estradas para um mesmo lugar, apesar de aparentarem vir de duas fontes: arte como idéia e arte como ação.”

(Um reducionismo ainda mais grotesco do que signifique “suscitar uma reflexão” acaba na pura e simples comoção. Na idéia de arte como comoção do público e / ou promoção do ritual onde rola uma comoção. E aí a batucada que uma criança faz se torna um espetáculo artístico para os pais. E como a arte é conceitual e pode ser executa por artífices, Roberto Medina se transforma num dos maiores artistas da atualidade.).

Os defensores da arte conceitual gostam muito do palavreado cientificista. Milton elogiou o artista-de-chaves-na-testa por ele ter “um entendimento consistente da sua proposta de trabalho, e aprofundada num mestrado que está defendendo relacionado ao tema.” Para Milton “os que têm plena consciência de onde estão numa história da arte e num momento histórico, e vão clareando o que querem fazer em relação a isso, são inclusive os mais propensos a ter um papel mais significativo, seja pela inovação, seja pela proposta de resgate de determinados pensamentos”. Lippard & Chandler fala da experiência da Bauhaus como uma derivação do princípio científico da Navalha de Ockham, estabelecido pelo frade franciscano Guilherme de Ockham (ou William de Occam), que foi excomungado em 1328 por suas idéias muito pra frentex. Isso logo depois de elogiarem como “extraordinária” uma discutível tese positivista (que comentarei mais tarde) de um pintor cubista que eles mesmo admitem “de menor importância”.

Van Acker escreveu: “a confusão estabelecida entre o que é Arte e o que seriam suas eventuais qualidades, tem sido a maior causa da Babel em que gradualmente foi afundado a teoria da Arte já desde o moralismo estético de um Diderot ou de um Winkelmann em fins do séc. XVIII, quando esses autores abriram fogo contra o Rococó alegando ser este estilo "por demais frívolo". De lá para cá, então, carregou-se tanto nos ditos critérios qualitativos que, em alguns casos, chega-se hoje a negar, através deles mesmos, pura e simplesmente, o princípio da Arte, em favor de qualidades que já nada têm em comum com esta — como no caso da moderna tendência crítica que pretende exigir da Arte que seja científica! De onde se segue que o artista em tal regime é levado a renegar o rito próprio de seu trabalho para adotar toda uma série grotesca de cacoetes científicos — como atirar-se em pesquisas e na realização de experimentos, ou até a apresentar relatórios, redigir projetos ou ater-se a propostas de trabalho.”

Não posso negar algo “maneiro” na arte conceitual. Porque afinal ela é uma proposta tão séria quanto radical. Então, ao aceitar que a execução do “conceito” é irrelevante para seu mérito artístico, posso afirmar que a descrição do trabalho (seja como relatório, seja como relato) pode mesmo substituí-lo. “Muito da arte conceitual é ilustração em um sentido, na forma de desenhos ou modelos para projetos quase impossíveis que provavelmente não serão jamais realizados, ou que, em muitos casos, não precisam de desenvolvimento além”, Lippard & Chadler.

A “artista” Elaine Sturtevant “realizou” o balé dadaísta Cancelamento (de Erik Satie). E sabe no que esse balé consiste? Em chegar lá no teatro (em Nova Iorque, no caso) e dar de cara com o aviso de cancelamento do evento. Alguém vê necessidade de se pegar um avião, trem ou metrô para apreender o significado dessa “obra”? Então ao invés perambular pelo mundo, percorrendo galerias e museus, basta ler a descrição dos trabalhos de 23 artistas conceituais descritos nas páginas 156 e 157 do livro onde está o ensaio de Lippard & Chadler para avaliá-los! (Talvez ter um livro da Taschen para ilustrar ajude, ou basta jogar no Googe-image.) Essa turma topou, conscientemente, ser julgada “de orelhada”. Mas aviso logo: os conceitos são via de regra muuuuito simplórios, a leitura dessas duas páginas é bastante enfadonha. (E se tem um conceito que considero importantíssimo na crítica da arte é o de chatice.)

![]()

Lippard & Chadler: “Algumas das mais racionais concepções da arte são visualmente sem sentido. A extensão pela qual a racionalidade é tomada pode ser tão obsessiva e tão pessoal que esta racionalidade é finalmente subvertida, a e a arte mais conceitual pode assumir uma aura de enorme irracionalidade.” (Note o uso leviano do termo racionalidade, análogo à maneira vulgar como anteriormente se referiram ao pensamento. Mas o verdadeiro problema aqui é a menção à “subversão da racionalidade”. Uma coisa é afirmar que algo parece ser irracional, mas não é. Outra coisa bem diferente é afirmar que subverte a racionalidade.) “Hanne Darboven faz folhas de desehos seriais em papel gráfico – infinitas permutações com base em complexas combinações numéricas; (...) Suas decisões quanto ao que seguir e ao que abandonar são estéticas. (....) Com frequência não há nem mesmo um padrão perceptível.”

Não discuto as vanguarda do início do séc. XX no presente contexto porque não reconheço uma legítima continuidade entre o que foi feito pelos dadaísta e o que foi feito a partir dos anos 60. Tanto pelos objetivos dos artistas serem completamente diferentes, como pelo significado radicalmente diverso que existe entre o significado do gesto inaugural e a sua repetição reconhecível, ou seja, a sua posterior citação. “Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”, bem colocou Karl Marx. A quem eventualmente tenha realmente se sentido atraído pelo balé Cancelamento de Erik Satie / Elaine Sturtevant recomendo que procure por Joey Skaggs. Me parece que, se ele é eventualmente referido como artista, não foi por esforço próprio: Skaggs parece dar pouca ou nenhuma bola pro título. Os alvos de suas peças são muito mais interessantes do que socialites que gostam de happenings: a CNN, por exemplo, chegou a espalhar cartazes com suas fotos para evitar que seus jornalistas fossem vítimas dos trotes de Skaggs. Até Pedro Bial já foi enganado. Sua história tem a ver com o autêntico projeto da Vanguarda. Um projeto essencialmente político, ainda que também estético, como Stewart Home prova no seu ótimo “Assalto à Cultura”. Mais sobre o livro que saiu no Brasil pela Conrad aqui: http://aptovazio.blogspot.com.br/2013/05/a-morte-do-dj-acaro-fe-num-possivel.html

![]()

Então os defensores da arte conceitual protestarão, talvez insistindo que a Arte não tem o compromisso de entreter, já que ela se define pelo conhecimento que busca ou traz à tona (engraçado como essa rapaziada é capaz se alternar entre o repúdio e a adesão à Ciência, conforme arbitrária conveniência). Então é artista o sujeito que Pode-se argumentar que o pesquisador pratica colabora para a medicina, mesmo trancado no laboratório, usando modelos artificiais para elaborar suas hipóteses, ou mesmo usando o conhecimento previamente acumulado para criar teorias totalmente hipotéticas. Mas isso não faz dele médico, porque a medicina exige algum grau de contato com o paciente. Talvez ele seja um químico ou um biólogo. Ou até um engenheiro, desenvolvendo uma prótese.

Vamos novamente sair das artes visuais e adentrar a música. Uma infinidade de artistas nesse campo que tiveram qualquer formação acadêmica. Gênios que não precisaram sequer aprender a ler uma partitura. Meu amigo mais talentoso na música é um cara que nunca teve uma aula sequer. Já compunha e se apresentava tocando guitarra numa banda de rock,m aos 12 anos, e durante o único período em que foi obrigado a se sustentar com a música foi tocar piano em hotéis de Ubatuba. Anos mais tarde tornou-se advogado. Continua compondo e tocando apenas por diletantismo. (Se chama Sérgio Murilo, foi meu colega de escola na infância.)

Não é fácil se orientar nesse debate sobre arte contemporânea.É tão difícil para a razão orientar-se no meio dessa estrondosa sinfonia cacofônica de idéias quanto imagino que seja difícil acostumar os sentidos ao esplendor kitsch das luzes, sons e biritas de Las Vegas durante o Carnaval.

É preciso exterminar todas as miragens que nos desviam de nossa rota e direção à Arte. O pintor e escultor José Antônio Van Acker retira grande parte do entulho em seu brilhante artigo “Do específico da Arte”:

“O específico da Arte não é a criatividade.

A criatividade exerce-se em qualquer ramo de atividade — na filosofia, na ciência, no comércio, na indústria, na política e até no crime, até na guerra — enfim, em tudo podemos aplicar nossa criatividade. Segue-se que o ato não é intrínseco ao ato artístico, assim como o ato artístico não é intrinsecamente um ato criador. Também não é a expressão o específico da Arte.

Continuamente nos estamos expressando no comum de nossa vida cotidiana — seja um gesto ou uma palavra, nossas reações, nossas preferências, seja um rito de dor, seja um riso de alegria — tudo isto se expressa sem que se faça Arte. Tão pouco a beleza é o específico da Arte.

Para a maioria das criaturas a estética está tão intimamente ligada à idéia de Arte que lhes parece impossível existir a Arte sem beleza. De certo modo é verdade — e teremos de ver adiante o porquê — mas, seja como for, o fato é que existe a beleza sem a Arte. Não é portanto a beleza o específico da Arte. Fora desta, ela também existe, e em alto grau, como na natureza, por exemplo. Qual o artista sincero que já não tenha suspeitado de si para si que seu trabalho nem chega aos pés do mais trivial e insignificante "trabalhinho" da natureza? Além disso, deixando-se de lado essa natureza do mundo a nossa volta, todos os setores, que poderíamos chamar de mentais, ou espirituais, possuem sua estética — como a religião, por exemplo, ou até a matemática. Ao simples resolver de um teorema podemos ser surpreendidos por uma repentina invasão da emoção estética. A estética é absolutamente imprevisível: não é preciso baixar às aberrações do gosto perverso, basta citar o caso clássico do médico que consegue achar "belíssimo" um tumor. Sim, a estética é realmente imprevisível. Mas o fato é que nem esse tumor, nem a religião de um santo, nem a lindeza de um teorema são Arte — como também não pode ser considerada Arte toda a magnificência da natureza.

Mas, ao lado da estética, há uma outra idéia que também, na mente de muitos, se funde à idéia de Arte — e chegamos assim à questão da maestria. Também esta não é o específico da Arte.

Trata-se de uma idéia antiga, mas que perdura até hoje no geral das mentalidades — a Maestria! — Arte seria aquilo que é feito a primor, com invenção, com capacidade, com perfeição — não importa o que — qualquer coisa; desde mesas e cadeiras até pontes de estrada de ferro, toda espécie de artefatos, toda obra bem planejada, bem executada, bem concluída, enfim, a coisa feita magistralmente, inclusive as chamadas "Belas Artes", que seriam então a maestria aplicada à obtenção da beleza. Mas ao lado das "Belas Artes", havendo sempre espaço para a concepção da Arte como sendo um conjunto de artes — mesmo no caso de coisas simplesmente bem urdidas: a arte de enganar, a arte de persuadir, a arte de ganhar dinheiro, e assim por diante, a arte disso, a arte daquilo, a arte daquiloutro.”

![]()

O nó mais difícil de desatar é aquele entre obra de arte e artista. Mas Van Acker deve ter sido escoteiro ou marujo: “A teoria que concebe a Arte segundo as qualidades do ARTÍFICE (a Arte como ato de maestria) é uma teoria qualitativa da Arte. Maestria não é "Algo", é qualidade de "Algo". Teríamos então que o específico da Arte residiria no "como" e não no "o que". Nesse caso, porém, tanto poderíamos dizer que está naquilo realizado com paixão, ou com furor, ou com denodo, ou com audácia (como aliás também se diz). Seria assim uma outra qualidade: a expressão — entrando para o lugar da maestria como indicatriz da natureza específica da Arte. Mas no lugar da expressão, por sua vez, poderíamos ter ainda uma terceira qualidade (um terceiro "como"): a criatividade — e, no lugar da criatividade; a beleza — e assim ao infinito... Não. O específico da Arte tem de ser outra coisa. Tem de ser algo só dela.

Durante muito tempo, de fato cogitamos se a Arte não seria mesmo esse fenômeno antes adjetivo que substantivo. (...) Esta é, aliás, no geral, a atitude da crítica. Debruça-se esta sobre o VALOR, ali se concentra, ali queima pestanas chegando, neste afã, por vezes, a atribuir principalmente a valores um tanto extravagantes apenas paralelos à Arte, como por exemplo a tendência contemporânea de emprestar uma importância exagerada ao valor histórico de uma obra de arte.

Mas a crítica é assim mesmo. Valorar é legitimamente sua função, é de sua natureza discutir, descobrir, explicar, comentar, analisar qualidades. Porém, seria apenas enquanto se limitasse a comentadora dessas qualidades — como dizendo: "Tal obra é boa Arte por tais e tais qualidades; boa por criativa; boa por expressiva; boa por bela; boa por magistral, etc...". Mas se a crítica, extrapolando suas considerações, feitas apenas a nível qualitativo, tenta aplicar esses mesmos critérios qualitativos ao exame do próprio ser do fenômeno artístico, arrisca-se então a enredar-se em sérios problemas de interpretação. Se a crítica julga não artística uma obra por não bela, não magistral, não criativa, não expressiva, etc... ou não histórica — então está tacitamente afirmando serem essas tantas qualidades o próprio ser da Arte.”

“Como professores de Arte, por exemplo, têm-nos vindo às mãos estudantes completamente paralisados e esterilizados pelo que chamaríamos de "síndrome de criatividade". Não produzem, não desfrutam mais, estiolados que estão em seu sagrado horror ao "Déjà fait". Para eles a Arte tornou-se Inovação por excelência; o passado está fechado e cimentado e a Arte do presente monta-se sobre uma constante ruptura com o que foi. Segue-se que a Arte é História. A História e sua suposta constante mutação; no que o Artista é transformado em um ansioso caçador de lances inéditos, sempre fiscalizado pelo historiador que lhe irá marcando os pontos para o vestibular da imortalidade.

Essa situação, como é fácil imaginar, tende a ser neurotizante. Isto porque a Criatividade, que é um valor extrínseco da Arte, foi tomada como natureza intrínseca, resultando daí um embaçamento da consciência; o mesmo se dando com a expressividade quando é também tomada como intrínseca e não extrínseca ao fenômeno artístico.Nesse caso observa-se um fenômeno curioso, muito comum há algum tempo atrás, que era, não se ficar paralisado, como na "síndrome de criatividade", mas ficar-se embotado, não se podendo reagir a não ser sob violentos impactos que nos abalassem os alicerces, sendo assim a Arte transformada numa espécie de raio fulminante cujo fim precípuo seria o de desacomodar.”

No trecho final de um de seus emails, meu vizinho Milton escreveu: “O fato é que ninguém conseguiu dizer até hoje o que é exatamente arte.”

Acho que não. Se considerarmos os pensadores gregos como ponto de partida, podemos dizer que se soube muito bem o que a Arte é, durante esses 2.500 anos. Assim relativizada, a confusão que impera após o modernismo ganha sua verdadeira (e pequena) dimensão. Pode-se argumentar que existiram várias concepções do que seja arte, umas mais complementares ou conciliáveis e outras mais dissonantes entre si. Se várias delas não podem dar conta do que hoje o mercado (e/ ou a academia) considera arte, talvez isso deponha mais contra o mercado atual da arte (e/ ou a academia) do que contra esses filósofos.

Van Acker: “No caso da Arte, a conhecida ignorância, incompreensão, o desinteresse a seu respeito reinantes hoje na sociedade são devidos, em grande parte, à indefinição. Idéias irrefletidas e opiniáticas que, gerais e esparsas, circulam ao sabor das modas e dos caprichos, bombardeiam de todos os lados o neófito, confundindo-o e levando-o a um penoso estado de perplexidade.” E ainda: “A Arte tornou-se o elemento recessivo de nossa época, uma terra de ninguém, assim como na Idade Média o elemento recessivo e a terra de ninguém eram Ciência. Ao obscurantismo científico da Idade Média corresponde o obscurantismo artístico da Idade contemporânea.”(Aquela tabelinha positivista realmente foi um tiro no pé, hein?)

(Uma divertida coincidência em Lippard & Chandler: “De fato, o meio performance vem se tornando uma terra de ninguém (o de todos) no qual artistas visuais cujos estilos, ainda que completamente discrepantes, se podem encontrar e até concordar”.)

Chego então em Martin Heidegger. Terei de traduzir com minhas próprias palavras o que o filósofo alemão define como obra de arte em “A Origem da Obra de Arte”. Me perdoem pela “tosquice”, mas meu exemplar do livro está na casa de meus pais, mesmo que o tivesse á mão, duvido que tivesse disposição para destrinchá-lo novamente. (E ele é um autor hermético, seria impossível citar poucos trechos suficientemente elucidativos.) Talvez pareça excessivamente simplório da maneira como apresentarei a tese: a culpa é minha e não do Heidegger, não se enganem!

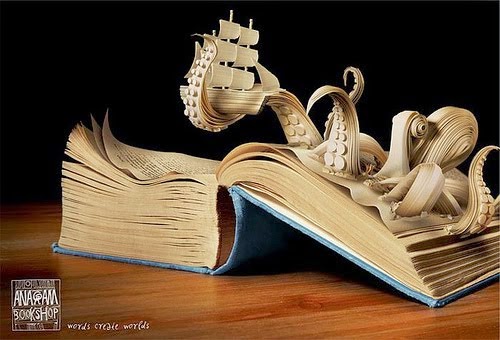

Heidegger primeiramente defende a concretude da obra de arte, e limita o fenômeno dentro das propriedades da coisa (esse é exatamente o termo) que estamos olhando (ou escutando, porque o raciocínio se aplica à música). Não se trata de uma abordagem “psicológica” do estar-diante-da-obra-de-arte, e não vale para uma divagação feita a partir de uma descrição que alguém faça dum quadro ou duma performance. No livro (que é a transcrição de uma conferência) ele elabora seu pensamento a partir de um quadro do Van Gogh. Vale a pena ler. (Inclusive ele discute a racionalidade, no esforço de libertar o conceito dos princípios lógicos e dedutivos, por exemplo.)

Pois bem: ele diz que a Arte é uma investigação, no mesmo sentido que a Ciência é. Só que a ciência não consegue dizer o que uma coisa É. A ciência apenas divide uma coisa em outras coisas que a compõe, e descreve as relações que as partes tem entre si. Ou cria categorias de organização para as coisas, as classifica. Não se trata de uma apreensão significativa das coisas, mas funcional e sistemática. É quantitativa, mas não qualitativa. A ciência estabelece que o homem faz parte do grupo dos mamíferos, e nomeia os órgãos que o compõe, as substâncias que constitui esses órgãos, e descreve a sistemática entre essas coisas todas. A sociologia e a antropologia sistematizam e organizam os homens e grupos de homens do mesmo modo que a química, a física e a biologia o fazem com substâncias, átomos e órgãos.

![]()

E aí temos a morte. A ciência vai descrever o fenômeno morte, explicando que algumas coisas param, outras coisas mudam de lugar, coisas acontecem, coisas deixam de acontecer. O coração continua batendo, mas não há mais pulsos elétricos no cérebro: deu-se a morte. Mas a morte não É isso. Do mesmo modo que um divórcio não é um ato jurídico. Apenas a Arte pode dizer o que a morte É ou o que o divórcio É. Para sabermos o que é a morte temos que recorrer aos poemas da Emily Dickinson. O que me ajudou a saber o que é o divórcio foi a leitura dos romances “Bolor” (Augusto Abelaira) ou o “Amor é fodido” (Miguel Esteves Cardoso).

Aí reside a força da Arte: no poder da imaginação e na ambição de conhecer o mundo, ATRAVÉS DA imagem, da palavra, dos sons ou do barro (alô Caiado, nosso ceramista!). Às ferramentas que o autor usa para dar forma à obra de arte está o que chamamos técnica, e o autor tem um duplo desafio: conhecer o mundo pela imaginação e dar forma ao que descobriu. Mas a VERDADE, que é o objetivo final desse esforço, está na obra, e em mais nenhum lugar. Porque ela é uma revelação, mas não uma epifania mística, transcendental: “Nada temos contra as sensações assim diretamente provocadas pela natureza. Ao contrário. Achamos que as maravilhosas formas de nossa modelo são tão adoráveis nela em carne e osso quanto no mármore da estátua, ou até ainda mais apreciáveis. A Arte não é um refúgio para nosso escapismo ou para que nos elevemos acima da realidade. A Arte não está acima. Ela é simplesmente um recurso de que dispomos para que através de uma estratégica eliminação da contingência do real, possamos mais livremente penetrar o âmago desse mesmo real.” (Van Acker) Uma revelação “imanente”, digamos assim, e não uma legenda debaixo do quadro ou no saguão de entrada da galeria.

![]()

Curiosamente esse concepção heideggeriana de Arte se encaixa bem no esquema de Joseph Schillinger usado por Lippard & Chandler, mas provavelmente não na posição que os defensores da arte conceitual supõem. No livro “Os princípios matemáticos das artes” (que Lippard & Chandler julgam extraordinário), o pintor cubista (de menor importância, segundo a dupla) norte-americano “dividiu a evolução histórica da arte em cinco zonas, que se substituem em crescente aceleração”. É uma divisão linear em ordem de refinamento estético, correspondente a um desenvolvimento também linear e positivista das sociedades . A segunda etapa é o da arte mística / religiosa, a terceira etapa é a arte que expressa emoções e na quarta etapa a arte se torna racionalista, marcada pelo empirismo – e nesta última fase Schillinger inclui forma literária do romance. Estaria Heidegger preso a este momento da “evolução humana”? Elaborando uma teoria que se aplica apenas à Arte realizada em seu momento histórico? Ou que dá conta no máximo daquilo que foi realizado até então? Vejamos como seria a derradeira etapa seguinte: “científica, pós-estética, a qual possibilitará manufatura, distribuição e consumo de um perfeito produto artístico, e a que será caracterizada pela fusão de formas artísticas e materiais e, finalmente, uma desintegração da arte, a abstração e a liberação da idéia”. No meu entendimento Heidegger já incluiu isso que se insinua no termo “idéia”, mas ali está enevoado, disforme, quando descreve a ser-essencial revelado pela obra de arte. (Os acadêmicos conhecem as convenções relacionadas ao vocabulário heideggeriano, que inclui estratégicos usos de letras maiúsculas para diferenciar alguns de seus conceitos – ser e Ser, por exemplo. Eu não sou acadêmico. Então por favor faça um esforço para captar o sentido do que escrevo, assim como faço um esforço para dar clareza ao que escrevo. Haverão pequenas falhas, minhas e suas, mas tenho fé que podemos nos entender, ok?)

E já que Lippard & Chandler cavaram a própria cova.... Vamos citá-los a fim de situar a arte conceitual dentro do esquema de J. Schillinger. No espaço de 2 parágrafos (páginas 163 e 164), a dupla primeiro advoga que julgar o mérito dos conceitos propostos pelos artistas conceituais não é importante, para depois dispensá-los até mesmo da obrigação de serem esforçados no que poderia haver de manual no ofício artístico: “o mesmo pode ser aplicado ao estilo no sentido formal, e estilo, exceto como marca pessoal, tende a desaparecer no caminho da novidade”. (Ou seja: reconheceremos os artistas por sua incompetência, mais do que por suas virtudes.) Afinal, “se o objeto se torna obsoleto, a distância objetiva se torna obsoleta”. Novamente rechaçando o próprio julgamento qualitativo do conceito. Ops! Peraí! Juiz: cartão vermelho aqui, por favor. Outro truque sujo retórico. Uma repentina e instigante profecia acerca de uma transformação radical tornando o discurso mais sedutor. Mas isso não o torna mais verdadeiro. Essa última frase citada exigiria um ensaio inteiro que a defendesse. Da maneira como está, não passa de um axioma proposta com a mesma arbitrariedade com que Moisés propôs os 10 mandamentos – ou o Aiatolá Khomeini anunciava suas fatwas. “Cerca de 30 anos atrás, Ortega escreveu sobre a nova arte: a tarefa que ela designa é enorme; ela quer criar a partir do nada. (...) Plenamente consciente da dificuldade da nova arte, ele provavelmente não se surpreenderia em descobrir que uma geração ou mais depois o artista alcançou mais com menos, continuando a fazer algo do “nada” 50 anos após “Branco sobre Branco” de Malevich, que parece ter definido o nada de uma vez por todas. Ainda não sabemos quão pouco “nada” pode ser.” [... putzgrila... como diria minha vó] “Chegou-se a um derradeiro ponto zero, de pinturas pretas, pinturas brancas, feixes de luz, filme transparente, concertos silenciosos, esculturas invisíveis (....) Isso dificilmente parece provável.” O ensaio se encerra esperançoso. Affonso Romano de Sant´Anna: “É aqui que a arte contemporânea se confunde com misticismo e religião. Um diálogo com o ausente, mediado pelo artista (crítico e curadoria) como sacerdote de um credo, Na religião há de ter fé. Em relação às obras contemporâneas, há que acreditar nas intenções do artista. Quanto mais vazia a obra, mais cheia de significados a preencher.” O Ou seja: os contemporâneos teriam descido para o segundo degrau da escadinha do Schillinger.

“A irrealidade, na Arte, não é mentira, é um dispositivo, um dispositivo inerente ao próprio ser da Arte, e graças ao qual nos vemos libertados da contingência dos fatos sem que com isso percamos a sua essência. A essência dos fatos (ou Verdade) sem a contingência (ou Realidade) — a Arte é verdade liberta de realidade.” Chutaria que Van Acker era heideggeriano.

Mas ele apresenta o ser-essencial usando outros termos, resultando uma formulação mais “amigável”, pela facilidade com que podemos aplicá-la no entendimento daquilo que indubitavelmente reconhecemos como obra de arte, em todos os seus aspectos qualitativos. “O Próprio e Único da Arte, aquilo que lhe é específico, aquilo que, digamos, confunde-se com ela é, ao nosso ver a FICÇÃO. A FICÇÃO não existe fora da arte. Não existe nas "outras coisas". As "outras coisas" ou são, ou não são. A Arte (a ficção) é sem ser e, sem ser, é. (...) Não se trata de fantasia. A fantasia é um fenômeno diverso, como que o inverso da ficção. Embora a fantasia se dê unicamente no campo mental, está profundamente comprometida com a realidade, por um lado, e, por outro, é arbitrária, ou seja: não está comprometida com a verdade.”

# # #

Em meio ao fogo cruzado de opiniões, houve quem tentasse nocautear detratores & defensores da arte contemporânea de uma só vez, afirmando ser o Tempo o definitivo Juiz. A ele cabe bater o martelo sobre a significância e o alcance / universalidade das obras de arte.

Acho que o significado e o alcance, o poder, digamos assim, da obra, tem relação direta com a tal Verdade que ela revela, na concepção de Heidegger.

![]()

O que me faz lembrar um pequenino ensaio de Jorge Luis Borges sobre o "Dom Quixote", seu romance predileto. Borges comenta sobre os defeitos de Cervantes como escritor. Sobre a inconstância e excessos de seu estilo. (Dei uma olhada aqui no sebo, mas não tenho o livro no momento...) Isso como preâmbulo, antes de comentar outro aspecto da obra, que é a sabedoria de vida nela contida. Resumidamente, Borges diz que aprendeu muito sobre a vida ao ler Dom Quixote. (Aliás, foi um comentário parecido que me instigou a ler o Marcel Proust - o que ainda não fiz. Meu ex-patrão, o Marcelo, livreiro que me ensinou quase tudo o que sei sobre meu ofício, certa vez disse que ninguém havia lhe ensinado tanto sobre apaixonar-se quanto o Proust. Ele também elogiou o "O Vermelho e o Negro", do Stendhal, por ser o melhor romance já escrito sobre alpinismo social - se referindo, se não me engano, à segunda parte do livro.) O que Borges defende, no tal ensaio, é que o conhecimento do mundo contido na obra de arte É TÃO IMPORTANTE para dar-lhe MÉRITO ARTÍSTICO quanto seu aspecto formal (técnico).

Essa reflexão pode ser útil para resolvermos outras questões, como a da utilidade ou a da beleza.

Porque notem que Borges não elogia a "mensagem" do Dom Quixote. Na verdade "mensagem"é um termo que tem uma conotação utilitarista, de fazer bem ao leitor, ou promover o bem.

Não é nada disso.

Borges está falando sobre a Verdade no sentido de compreensão do mundo. E o mundo também é feio, desagradável, violento, caótico, injusto, arbitrário e desesperador, entre outras coisas...

Ou como Walmir Ayala escreve no ensaio que abre o livro da Mini Gallery Edições de Arte sobre o Bandeira de Mello:

“[Bandeira de Mello] confessa, por outro lado, sua indisposição para com as posições de vanguarda, certamente pelo caráter classicista de sua formação, e o compromisso com um plano da beleza em termos da imagem incorruptível. Nem era o caso de criar fronteiras entre o que convencionamos chamar de belo e feio, já que em muitos momentos de sua obra tocada de monumentalidade, Bandeira de Mello traduziu a angústia, a miséria, a desolação, a pobreza e o êxodo. Estaríamos diante de uma circunstância feia, até de desagradável convivência, e que o artista apoiado em recursos físicos de pintura, ou de desenho, transformaria em cenas envolventes e didáticas, no mais puro sentido. Vale a pena transcrever o testemunho de Herbert Read sobre este tema:

“por definição, todas as obras de arte, sejam literárias, plásticas ou musicais, devem encerrar princípio estético e bem pode ser que este fator de distância esteja sempre presente numa obra de arte, em maior ou menor grau. Mas a distinção que desejo estabelecer é entre as obras de arte que pinta objetos feios quase que, poderíamos dizer, com amor,aceitando-os em sua realidade medonha e elevando-os a um plano de aceitação; e as obras de arte que são uma deformação da realidade, uma caricatura grotesca, perversa, difamatória sob todos os aspectos, e que aceitamos, quando as aceitamos, com aflições, correções, punições, protestos. Nestes casos a deformação na está no objeto em si, mas na visão que dele tem o artista.”

Em Lydio Bandeira de Mello temos sempre a primeira alternativa: ele pintaria qualquer objeto mesmo feio sempre com amor. Esta bandeira conceitual não deve ser prejudicial a uma visão abrangente da natureza humana, mesmo quando adotamos os critérios heraclitianos do vanguardismo, do ciclo de abate e restauração, em termos de uma história da civilização cada vez mais fragmentada em seu enfoque planetário.” Bandeira de Mello nasceu em 1929 e até hoje é professor de Modelo Vivo da Escola de Belas Artes da UFRJ. Segue ainda hoje dando aulas de desenho e da pintura para turmas particulares em seu ateliê, em Laranjeiras. “Pode-se afirmar que Bandeira de Mello careceu de justiça, tendo em vista a importância de seu trabalho. Lutou contra ele o anjo poderoso da espada novidadeira, que não permite a passagem dos independentes. O contrário é o que se está vendo, nas mais espertas e bem municiadas gerações dos últimos dias. Recentemente tomei conhecimento do currículo de um jovem adepto da chamada geração 80, que começou a pintar em 1982, em 1983 recebeu um prêmio importante no Salão Nacional de Artes Plásticas e em 1984 ocupava o espaço de uma das melhores galerias do Rio de Janeiro. Um caso mozarteano, sem dúvida. Ou um blefe dourado.”

# # #

Cai bem esse visita ao Borges, um ficcionista com especial interesse pelo que se convencionou chamar realismo-fantástico, uma expressão que conjuga dois termos problematizados por Van Acker em seu artigo.“Outro aspecto que também faz parte da ficção é o realismo. Ao contrário do que tantos temem, o realismo não faz como que a obra escape da ficção e caia no real. Seria de fato absurdo dizer-se que a realidade é realista. Só o não real pode ser realista.”

![]()

Nosso vizinho hors concours em termos de simpatia é o Kiko, biólogo por formação, comerciante de artigos alimentícios finos por ganha-pão, mestre-cuca por vocação. Ele contribuiu para o debate com uma piada que reproduzirei desprovida do efeito cômico (porque estou mais do que exausto à essa altura): um sujeito chega no boteco e conta um causo super rocambolesco e interessante. Chega outro e diz que não é nada daquilo. Então o primeiro pergunta pra platéia: “vocês preferem a verdade chata dele ou posso voltar pra minha mentira divertida?”

“Temos então que Verdade não é qualidade mas atributo do próprio ser da Arte, assim como "mentira" ou irrealidade não é defeito mas também atributo. A Ficção pressupõe o Vero e o Irreal ao mesmo tempo. Podemos observar: a Arte esvai-se, desaparece, assim que resvale da verdade ou que toque o real. (...) Para dar uma idéia mais concreta do que acabamos de expor, tomemos o exemplo de um ator que está representando aí no palco o papel de um ébrio. Ora, para que a Arte subitamente desapareça, ou nem chega a existir ali, bastam dois casos: 1) se o ator não lograr a nota essencial que caracteriza a embriaguês e — 2) se ele estiver realmente bêbado.

(...) A natureza é superior à Arte. A natureza é total, sintética, dinâmica; a Arte parcial, analítica, estática. Seletiva por excelência. A Arte penetra e fixa um aspecto da verdade segundo um ponto de vista — ao passo que a natureza, indiscriminada, é aberta, abrangente, contém e processa ao mesmo tempo todos os pontos de vista. Daí a grande utilidade da Arte. Caracteristicamente limitados, precisamos da Arte para que através de uma supressão da realidade totalizada da natureza, possamos entendê-la e senti-la do nosso ponto de vista, sem contudo faltar-lhe à verdade. A arte toma do todo uma parte e dá a essa parte, graças a um truque (a ficção), uma conotação de todo.

Temos então um segmento da verdade que vive sua totalidade própria, fechada e separada da totalidade aberta do real. Não há obra de arte aberta. A concepção de "obra de arte aberta"é justamente uma dessas falácias de uma época de apogeu científico e de obscurantismo artístico, e que portanto reluta por todos os meios em aceitar a natureza ficcional característica da Arte como fenômeno.

A arte é um fenômeno reflexo. Daí talvez tê-la Aristóteles chamado de "imitação". (...) mas isto mais porque geralmente se confunde a imitação com a reprodução. (...) Um macaco que ponha a imitar pessoas no zoológico, pessoas que ali estão a observá-lo, imediatamente provocará nesses circunstantes uma mudança de interesse. Surgirá ali uma platéia. Ver-se-á o macaco de repente, como outros olhos, ver-se-á nele o homem refletido — não como uma réplica mas como algo que surge em outra coisa, algo subitamente transportado para o mundo livre e hipotético da irrealidade. O que interessa doravante nesse macaco não é nem o macaco-homem nem muito menos o homem-macaco, é o macaco-ator, esse que, embora em nível animal e rudimentar, e sem ser homem, de repente, consegue agir momentaneamente como se o fosse — assim como aquele ator, que em outro nível, sem estar bêbado, age momentaneamente como se o estivesse, ou como o mármore da estátua que, sem ser carne, fascina ficticiamente como se carne fosse.

É o fascínio do ser-reflexo que nos atrai de maneira particular. Atrai e envolve. Já na natureza bruta esse ser se insinua. Qualquer reflexo dá de si um chamamento situado alhures perto da emoção artística. É o sol refletido nas folhas de uma árvore, por exemplo, (para não falar de um vitral) que nos atrai bem mais que o próprio sol, cuja ígnea realidade, aliás, nem pode ser encarada diretamente.”

# # #

No fim do artigo, como se cientes de que esclarecer não é o mesmo que convencer, Lucy Lippard e John Chandler fazem um último e desesperado apelo para que gostemos da arte conceitual; “O julgamento das idéias é muito menos interessante do que seguir as idéias estritamente”. Como se faz esse salto: do entendimento da idéia como arte (a formulação “arte como idéia” me soa obscena) para a abdicação do julgamento de valor da idéia? Affonso Romano de Sant´Anna escreveu: “um dos equívocos da arte conceitual é achar que todo conceito se equivale em qualidade”.

Sem o deleite sensorial oferecido pela arte tradicional (e a busca dos prazeres carnais dispensa justificativa), e admitindo-se a mediocridade de muitos dos artistas conceituais, por que alguém gastaria seu tempo chafurdando nessas pretensas idéias contemporâneas? Pela grana e pelo status. Que se pode conseguir comprando arte contemporânea ou sendo um artista dessa contemporaneidade. “Não se trata do já estudado fenômeno da perda da aura artística, mas sim de algo que se poderia denominar reinvenção de uma outra aura, resultante tão somente do marketing e do mercado de galerias, de museus, de bienais e exposições congêneres. Uma aura instituída por uma espécie de seita que faz da recusa de um pacto com o público a sua autopropulsão. A improvisação, a audácia, o arrivismo, a exploração da ingenuidade do público e a esperteza burguesa e mercantilista sustentam um insólito equívoco na história das manifestações simbólicas do homem.” Affonso Romano de Sant´Anna, em “Equívoco alarmante” – in “Desconstruir Duchamp”.

Milton escreveu: “Numa conversa com o Tobinaga (Claudio, da casa da Julie), que fez a pixação lá em casa e incluo na conversa, gostei muito o ponto que ele colocou: aprovar / permitir o que é certo ou errado em arte é uma atitude de ditadura!“

Nada disso: a liberdade advém justamente do questionamento, porque quando se foge do debate (e considera-se tudo mera “opinião”, algo de ordem íntima) o que se obtém não é a profusão de técnicas, hibridismos e temáticas, mas, pelo contrário, empurra-se a arte para as mãos do mercado. A verdadeira ditadura é essa aí, a do mercado: onde o diploma, o currículo e os padrinhos determinam o que vale ou não. Vender é certo, encalhar e errado.

Todos os exemplos que dei a respeito do mercado da arte, nas conversas que tive com meus vizinhos, constituem, no conjunto, um esforço para convencê-los a IGNORAR o eventual aval que marchands, galeristas e jornalistas tenham dado pros artistas, e CONVIDÁ-LOS A JULGAR O MÉRITO ARTÍSTICO DAS OBRAS, a partir da própria sensibilidade estética – que costuma estar embasada, é claro, também (mas não só) na bagagem de leitura que cada um traz.

# # #

Uma última atenção à arte conceitual. Lippard & Chandler comentam que no contexto da arte conceitual “foi considerada a possibilidade de desintegração da própria crítica de arte, já que a arte conceitual seria uma arte sobre a crítica, em vez de arte como arte”. Penso que a dupla acertou na trave, mas que a bola não bateu na rede. Diria que isso tido como “arte conceitual” é na verdade um exercício de crítica, mas não tem nada de artístico. Proporia que a ela nos referíssemos como “Crítica Material”. Pois a crítica (como o jornalismo ou a historiografia) operam no âmbito de signos que apenas remetem à Arte, MAS NÃO O SÃO. Esses signos sempre foram as palavras. O que esse pessoal está fazendo é apenas trocar palavras por coisas: barulhos, objetos, vídeos ou mais comumente o vazio.

+(1983).jpg)